김공대, 시력을 되찾다

- 글 항공우주공학과 1 최선재

- 편집 전기정보공학부 3 김채원

지난 이야기

지난 호, 김공대는 발표를 앞두고 발표 자료를 두고 오는 큰 실수를 저질렀는데요. 클라우드와 에어 드롭을 통해 우여곡절 끝에 발표를 성공적으로 마칠 수 있었어요. 그리고 그 과정에서 클라우드와 빠른 파일 전송의 원리에 대해서도 알게 되었죠.

밤새 준비하던 발표를 마쳤지만, 끝없이 몰려오는 과제에 김공대는 충분히 잠을 자지 못했나 보네요. 저기 강의실 뒷자리에 앉아 꾸벅꾸벅 졸고 있는 김공대를 깨우면서 오늘은 또 어떤 일이 펼쳐질지 지켜봅시다!

서문

김공대: 으아아악!!

김공대가 갑작스럽게 느껴지는 이상한 기운에 화들짝 놀라며 깨어났습니다. 공대 씨는 창피함을 느끼며 다시 수업에 집중하기로 합니다. 그런데 이게 웬일? 눈을 한껏 찌푸려도 칠판의 판서가 보이지 않네요. 잦은 과제와 늦은 밤 핸드폰을 보는 습관이 공대 씨의 시력을 나쁘게 만들었나 봅니다. 공대 씨는 급하게 안과를 찾았습니다.

김공대: 앞으로 안경을 껴야 한다고요? 그렇지만 저는 평생 안경 없이 살아왔는데요...

안과에서 김공대 씨는 안경을 써야 할 정도로 눈이 나쁘다는 진단을 받게 됩니다. 충격을 받기도 잠시, 안경원으로 부리나케 달려가는 김공대! 그러나 이 안경 저 안경 써보아도 모두 마음에 들지 않았는데요.

김공대: 어느 안경을 써도 나한테는 안 어울리는 거 같은데... 아직은 안경이 조금 불편한 거 같아. 다른 방법은 없을까?

안경점 점원: 안경이 어색하면 콘택트렌즈를 사용해 보시는 건 어떠세요?

어느샌가 다가온 안경원 직원이 김공대에게 말을 걸었습니다. 아무래도 공대 씨의 혼잣말을 들은 것 같네요. 곰곰이 생각해 보니 안경이 어색한 공대 씨에게 콘택트렌즈는 좋은 대안이 될 것 같은데요. 그런데 문득 이런 궁금증이 생깁니다.

김공대: 콘택트렌즈는 어떻게 저런 작고 가벼운 모양새로 커다란 안경과 같은 효과를 낼 수 있는 거지? 한번 찾아봐야겠어!

우리의 눈은 왜 나빠질까요?

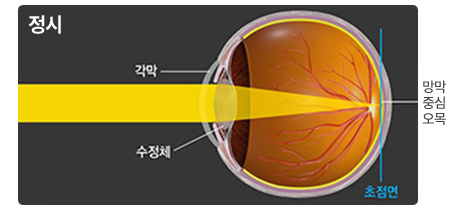

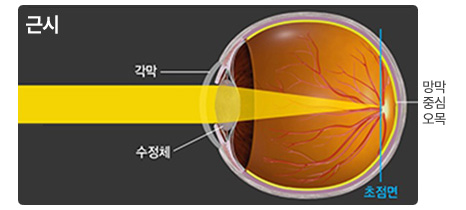

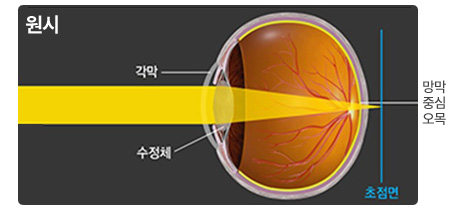

우리의 눈은 수정체의 두께를 조절해 외부에서 들어오는 빛의 초점이 망막의 중심오목1)에 맺히도록 하는데요. 눈에 들어온 빛이 정확히 망막의 중심오목에 모이는 상태를 정시라고 하며, 안경이나 렌즈의 도움을 빌리지 않고도 물체를 정확하게 볼 수 있는 상태가 바로 이 정시입니다. 근시는 물체의 상이 망막의 앞쪽에 맺히는 상태로 먼 곳은 잘 안 보이고 가까운 곳은 잘 볼 수 있습니다. 원시는 이와 반대로 물체의 상이 망막의 뒤쪽에 맺혀 수정체의 조절로도 망막 표면에 정확한 상을 맺을 수 없는 상태를 말합니다.

콘택트렌즈는 어떻게 시력을 교정할까요?

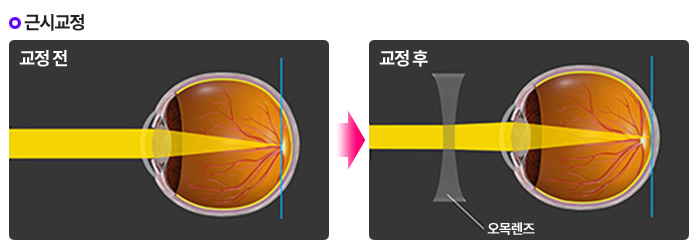

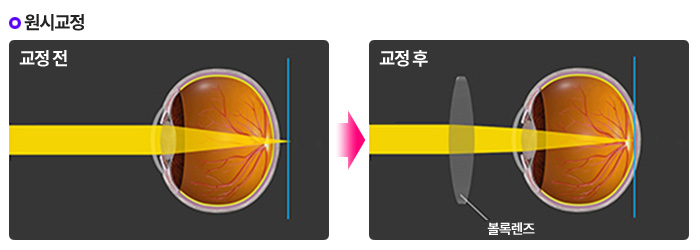

위에서 설명한 것처럼 근시와 원시는 사물의 상이 망막의 중심오목을 벗어나 초점을 맺는 상태입니다. 그러면 이를 교정하기 위해서는 사물의 상이 망막의 중심오목에 정확히 맺힐 수 있도록 하는 것이 중요하겠죠? 안경과 렌즈는 오목렌즈와 볼록렌즈를 통해 이러한 굴절이상을 교정하게 됩니다. 아래와 그림과 같이 빛을 적절히 모으고 퍼뜨려 사물의 상이 망막에 잘 맺힐 수 있게 합니다.

콘택트렌즈의 역사

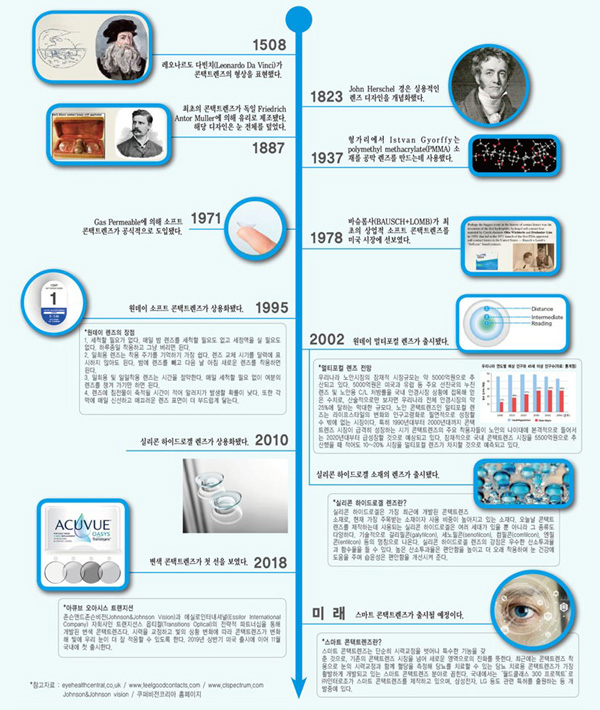

콘택트렌즈는 최근에 발명되었다고 생각할 수 있지만 이에 대한 아이디어는 레오나르도 다빈치가 1508년에 생각해 냈는데요. 다빈치는 물컵 안에서 눈을 뜨면 시력이 교정된다는 것을 발견하고 물로 채워진 돔을 눈 위에 착용해 시력을 교정하는 아이디어에 대해서 스케치를 남겼습니다. 1888년, 독일의 생리학자 아돌프 오이겐 피크는 최초로 유리 콘택트렌즈를 개발하여 환자의 시력을 교정하는 데 성공했습니다. 그러나 유리 콘택트렌즈는 너무 무겁고 불편했습니다. 이후 플라스틱의 발명으로 콘택트렌즈의 무게와 착용감이 개선되자 1970년대 들어서 최초로 콘택트렌즈가 상용화되었습니다.

김공대: 콘택트렌즈의 원리가 이런 것이었구나. 좋아! 난 앞으로 렌즈를 끼고 다녀야겠다!

그렇게 콘택트렌즈를 사 온 김공대! 렌즈를 처음으로 한번 껴보기로 하는데요. 몇 번의 실패 끝에 간신히 렌즈를 넣는 데 성공합니다. 다시 환하게 보이는 김공대의 눈! 덕분에 김공대의 기분이 한층 좋아 보이네요.

김공대: 겨우 한시름 덜었네. 혹시 모르니 콘택트렌즈 말고 시력 교정을 위한 다른 방법도 찾아볼까?

그 순간 김공대의 머리 속에서 스친 아이디어는 바로 시력 교정술이었습니다. 시력 교정술이 궁금해진 김공대는 이것저것 검색해보기 시작하는데요.

김공대:

라섹, 라식은 뭐가 다른 거지? 수술은 너무 무서운데...

아무것도 모른 채로 수술을 받을 수는 없어! 좋아, 시력 교정술에 대해서 한번 자세히 알아보자.

각막의 구조

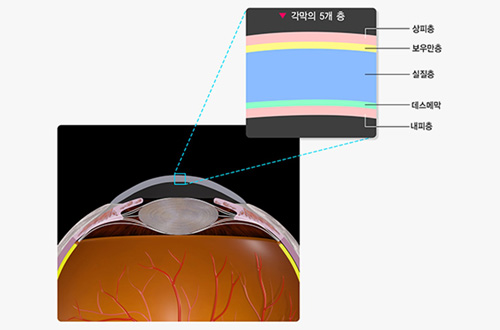

안경과 렌즈의 원리가 빛이 눈으로 들어가기 전에 빛을 모으거나 퍼뜨려 상이 망막에 모일 수 있도록 조절하는 것이라면 라섹과 라식은 각막 자체를 깎거나 일부 제거하여 안구 자체의 굴절 정도를 조절하는 방식입니다. 수정체가 빛의 굴절을 책임진다는 일반적인 생각과 달리 전체 굴절의 2/3 정도는 각막에서 일어나고 나머지 1/3과 굴절의 조절만이 수정체에서 일어나게 됩니다. 따라서 각막을 깎아 안구의 굴절력을 조절, 물체의 상이 망막에 잘 맺힐 수 있게 하는 것이죠. 각막은 바깥부터 상피층, 보우만층, 실질층, 데스메막, 내피층의 5층으로 구성되어 있습니다. 상피층은 다시 재생될 수 있지만 나머지 층은 재생이 어렵다는 특징을 가지고 있죠.

라섹과 라식은 무엇이 다를까요?

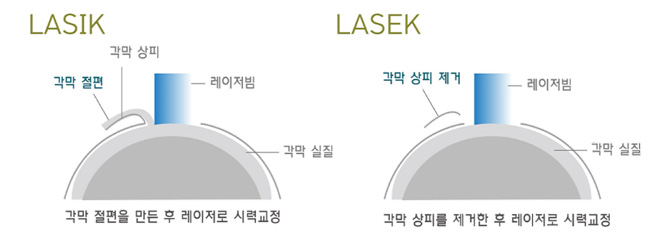

라섹은 알코올이나 레이저로 각막 상피를 벗겨내고 그 아래 각막 실질을 레이저를 통해 깎는 방식입니다. 시간이 지나면 각막 상피는 재생되는 데 반해 각막 실질은 재생되지 않기 때문에 회복 후 교정된 시력으로 생활할 수 있습니다.

라식은 라섹과는 달리 각막 상피의 손상을 최소화하기 위해 각막 상피와 실질 일부를 깎아 뚜껑처럼 들어 올린 뒤 레이저로 각막 실질을 깎는 방식입니다. 각막 실질을 수술한 후 들어냈던 뚜껑을 다시 덮어 회복이 빠르다는 장점이 있습니다.

라섹은 회복에 오랜 시간이 걸리고 통증을 유발한다는 단점이 있으나 위험성이 적고 회복 후에는 외부의 충격에도 안정적이라는 장점이 있습니다. 라식은 각막의 두께가 많이 필요하므로 수술이 불가능한 사람이 있을 수 있으나 비교적 회복이 빠르다는 장점을 가지고 있습니다.

김공대: 찾아보니 라섹, 라식 말고도 렌즈 삽입술이라는 수술도 있네. 이건 뭐지?

렌즈 삽입술

렌즈 삽입술은 그 이름에서 알 수 있듯이 안구 내에 렌즈를 삽입하는 방식을 의미해요. 콘택트렌즈가 각막 위에 착용하는 반면, 렌즈 삽입술은 아예 이러한 렌즈를 안구 내에 넣어 굴절력을 조절할 수 있도록 합니다. 수술 과정이 어렵지만 라섹과 라식으로 교정이 어려운 고도 근시나 고도 난시를 교정할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

김공대: 그렇구나... 오늘 시력을 교정하는 다양한 방법을 알아볼 수 있었어! 그 원리와 과정에 대해서 알게 되니 더 안심할 수 있을 것 같아!

오늘도 여러 일을 겪으며 김공대의 지식이 한층 더 넓어지게 되었네요! 여러 발전하는 과학기술 덕에 김공대도 여전히 세상을 환하고 뚜렷하게 볼 수 있을 것 같습니다. 김공대와 마찬가지로 공대상상 독자 여러분들에게도 유익한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 다음 호에서 우당당탕 김공대의 대학 생활 이야기는 더 유익하고 재미있게 돌아오겠습니다!

참고

- 1) 망막 중앙에 위치한 해부학적 구조, 시력과 색깔을 인지하는 원추세포가 모여있다.

참고 문헌

- Key, James E. M.D.. Development of Contact Lenses and Their Worldwide Use. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice 33(6 Part 2 of 2):p 343-345, November 2007.

- 김현승, 김효명, 성공제, 유영석 (2019). 안과학. 일조각.

그림 출처

- 그림1. 자체 제작(Chat GPT: DALL E 사용)

- 그림2, 3. 질병관리청 국가건강정보포털, "굴절이상(근시, 원시, 난시)" https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5217. Accessed February 09, 2025

- 그림4. 한국안경신문, "인포그래픽으로 돌아본 콘택트렌즈 기술 변천사" https://www.opticnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=32692. Accessed February 09, 2025

- 그림5. 질병관리청 국가건강정보포털, "각막이식" https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6456. Accessed February 09, 2025

- 그림6. 이안과병원, "라식, 라섹이란?" https://www.2eyes.or.kr/lasik. Accessed February 09, 2025